“白州”之名

唐高祖武德四年(621年)在今博白县境内置南州,辖博白、朗平、建宁、周罗、淳良、龙濠6县,以博白县治为南州州治,州署设在今博白县城。武德六年又改南州为白州。设州署在今博白县城。白州辖博白、朗平、周罗、龙濠、淳良、建宁、南昌7县,州治即在博白县,此为博白“白州”得名之肇始。

后白州之名屡兴屡废,直至南宋绍兴元年(1131年),白州改州为县,为博白县,属鬱林州。白州之谓才在官方建置中消失。

白州遗存

白州时期是博白县历史上最为辉煌的一个时期,特别是在唐代,作为州郡治所,博白城池始筑,文庙鼎建,州衙县署齐备、佛寺陡兴。县志载 “唐武德四年置南州时,始筑土城为州城。博白县治与州治同城,城址在今博白县城。城内西侧建置州署,东侧建置县署。贞观五年(631年) ,在城南一里处建学宫(文庙),规模比县署大。元和年间,在城厢建普明寺和报恩寺。唐末,在州署建万寿寺。”

唐时之白州建筑蔚然大观,然而岁月已久,时过境迁,在今天之博白县城,我们早已难觅其踪迹了。但好在,零星发现的一些建筑构件还可以为我们提供一些有关于唐白州建筑的历史踪迹。

唐兽面纹陶脊兽

唐兽面纹陶脊兽,长22厘米,宽21厘米,高20厘米,底径25厘米。1988年3月博白县人大办公大楼基建工地出土,现收藏于博白县博物馆。此器呈灰色,为陶塑立体兽面。兽面双竖耳,眼、鼻、口部突出,腮部有球状凸起,一侧有一圆形通孔,眼口间以线条刻画眉毛、须发,吻部尚残存獠牙一颗,兽面背部呈拱形隆起。

脊兽是中国古代建筑屋脊之上安放的一种兽形建筑构件。起初,它所在的位置仅是一块被木质或金属瓦钉固定住的瓦当,后为了美观,脊兽出现并逐渐衍化发展,在其实用功能之外,又被赋予了避邪趋害、标识建筑等级的作用。

唐代,岭南地区的发展较北方较慢,普通民众的屋舍大都以草茨竹屋为主,砖瓦建筑还较为少见,且多为衙署或寺庙等高等级建筑。而陶制脊兽的造型、图案需要捏塑、刻画、烧制等多种工艺,要比普通砖瓦的制作更加复杂,难度也更高,所以通常来讲,陶制脊兽的出现意味着其所在建筑的高等级。这件博白县出土的唐代兽面纹陶脊兽也许就是唐代白州城内衙署、寺庙之上的构件,彰显着唐代白州城的辉煌与繁华。

白州记忆

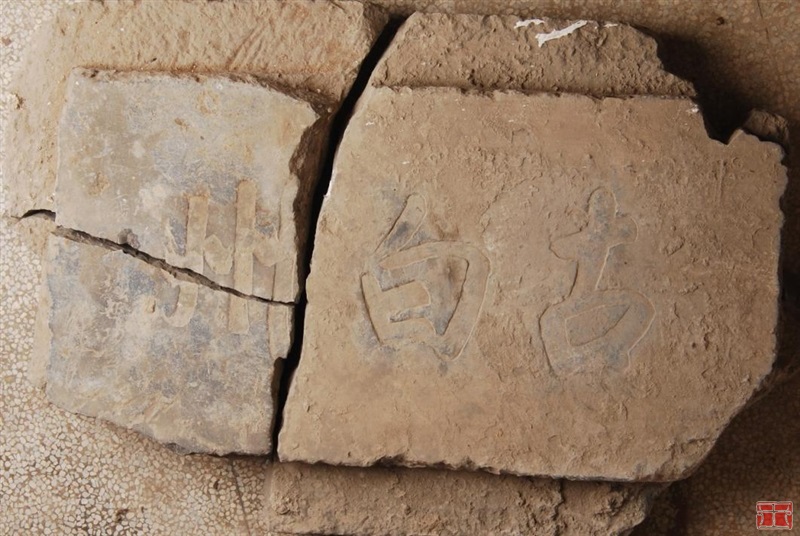

白州建置之名在南宋之时虽已不存,但因其在博白历史上的重要性,却一直为后世所铭记。在清代,博白县衙署大门前就有一块镌刻着“古白州”字样的照壁,提醒着博白的官员和民众们要牢记古白州曾经的辉煌!

清衙署照壁“古白州”石刻,长110厘米,宽70厘米,厚14厘米,重203.5千克,现收藏在博白县博物馆内。石刻呈长方形,正中刻楷书“古白州”三个大字,右侧落款“赵世功立”。考赵世功,道光十二年《博白县志》载其“镶红旗,监生,康熙四十二年至四十五年任博白县知县。”而“古白州”石刻,又据道光十二年《博白县志》载“县署照壁一幅,在大门外,石刻嵌壁,题曰‘古白州’”,可断定其应为清代博白县署前照壁中的镶嵌留存。

一件唐代白州建筑构件遗存,一件清代衙署照壁“古白州”石刻,两件文物,一唐、一清,一陶、一石,时代不同、质地不同,但却都是古白州的历史印记。前者彰显着唐代古白州的辉煌,后者则体现了古白州在后世人们心中的历史地位和价值意义,寄托着后世重铸古白州辉煌的希望和祈愿。

关注官方微信

关注官方微信